2017年11月、私の元に一通のメッセージが届きました。送り主は加藤容崇先生。

サウナの守護神であり、膵臓ガンの新規診断方法開発など、今や多方面で大活躍されている加藤先生ですが、このときはハーバード大学附属病院の留学から帰ってきたばかりの時期でした。

メッセージの内容は

「アメリカで、癌の医療チームには、鍼灸師が必ずといっていいほど加わっていて、痛みのコントロールの専門家として活躍しているのに、日本ではそうなっていないことに疑問を感じています。今いる病院の施設を使って、鍼施術の研究をしてみたいと考えています。協力してもらえませんか?」

といったものでした。

加藤先生と私は、北海道大学医学部の同じ研究室に所属していたことがありました。「癌の研究現場にいる鍼灸師」というのは、珍しい生き物なので、加藤先生の記憶の片隅に、私の存在が残っていてくれたんだと思います。

当時の私は自分の鍼施術に手応えを感じてきていた頃で、「ぜひ挑戦してみたい」と思いましたが、続けて送られてきたメッセージを読んで、心が揺れました。

「もし、うまくいったら、毎週、帯広に来てもらう事になります」

私の住む札幌と帯広は、車で片道3時間以上かかる距離があります。行くとなれば、平日に休診日を設けなければなりません。

この頃、鍼灸師を1人雇ったばかりで、休みを増やすことに経営的な不安がありました。

ただ、こんなチャンスは滅多にあることではありません。ガンダムジークアクスで、主人公のアマテ・ユズリハが、危険を顧みずガンダムのコックピットに飛び込んだように、リスクを度外視して飛び込まなければ、人の革新なんて起こるはずもありません。

ちなみに、当社の法人名は「ダイクン」です。機動戦士ガンダムで宇宙に進出した人類の革新を唱えたジオン・ダイクンからとっています。

「一博、行っきまーす!」と言いたいところを抑えて、「チャレンジさせてください!」と即答し、加藤先生の待つ帯広の北斗病院へ向かいました。

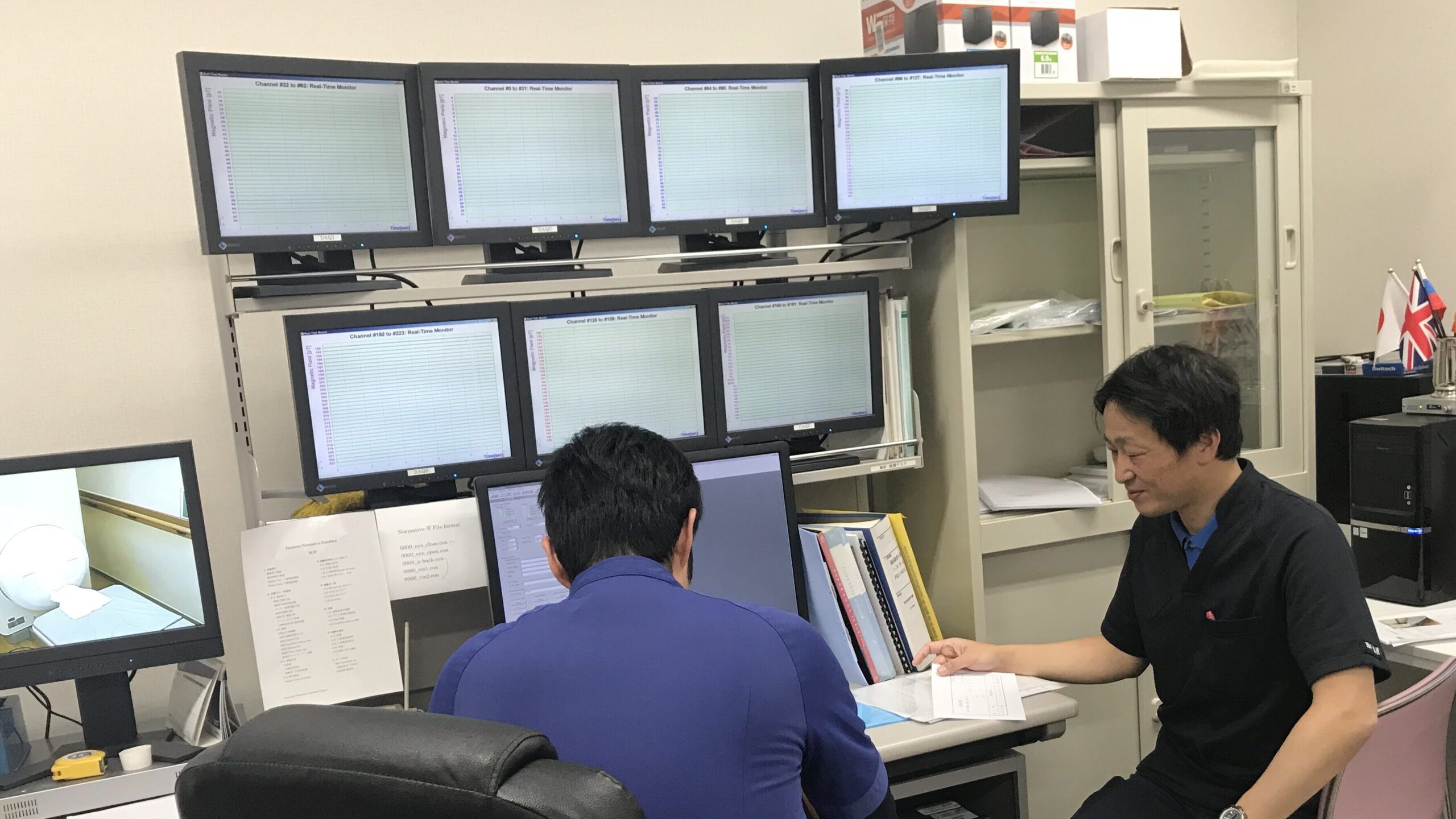

北斗病院に着くと、加藤先生がモニターが沢山ある、いかにも研究所という部屋に案内してくれました。そこには、鴫原良仁先生がいらっしゃいました。

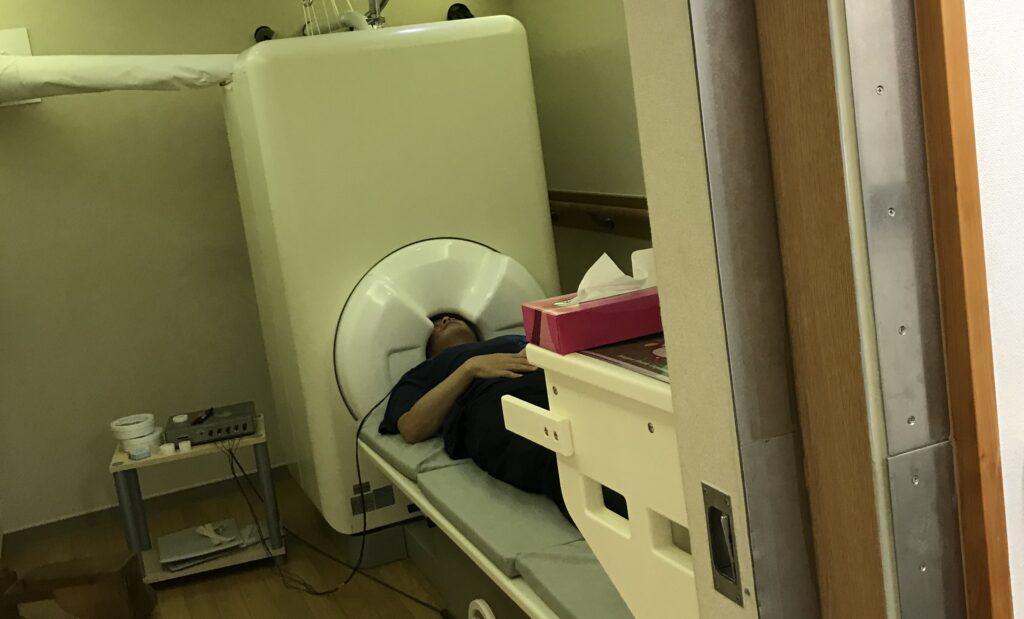

鴫原先生は医師であり、MEGの専門家でもあります。MEGとは、脳研究のために開発された脳磁場を測定する装置です。

MEGは今回の研究の要となります。鴫原先生がMEGの実演を見せて下さいました。

ベッドに横たわった被験者の頭の上には、ドーム型のセンサーがあり、そのセンサーが脳の磁場の変化をとらえるたびに、たくさんのモニターにリアルタイムで波形が映し出されていきました。まるでガンダムに登場する「サイコミュシステム」を見ているようで、私は胸が高鳴りました。

加藤先生、鴫原先生と今後の研究について話し合っていると、あることに気付きました。

それは、鍼灸に対してのイメージがバラバラであることです。

鍼はどこにするものなのか?痛む箇所?筋肉?神経?

どうやって施術方針を決めるのか?施術効果はどうやって測るのか?脈?舌?

一見は百聞に敷かず。実際に鍼施術を鴫原先生に受けてもらうことにしました。

実は、この時、施術の予定は無かったのですが、家を出るときに妻が、「何があるか分からんから持っていき!」と私に鍼を渡してくれていたのです。ナイス妻。

何か不調が無いか鴫原先生にたずねると、「2〜3日前から首が痛くて、横が向けない」とのことでした。

動きを確認すると、首の痛みで左が向けない状態でした。首と背中に触れさせて頂いて、施術方針は決定しました。

モニターが並ぶ研究室、医師2名の監視下で、ベッドも無く、パイプ椅子に座った医師へ施術するという経験したことのないアウェイ環境。自分の一手が、今後の鍼研究と自分の運命を決めてしまうというプレッシャー。動悸と嫌な汗が止まりませんでした。

もし私が、脉診を頼みにしていたら、汗びっしょりの手で触れた脈は、正確に判断できなかったと思います。

もし私が、中医学の証を立てるタイプであれば、交感神経の異常な高まりのため低められた知能により、まともな証をたてる事はできなかったでしょう。

しかし、「動きと痛む箇所」で判断できるharipo式があったため、シンプルに使うツボを決められました。

選択したツボは「後谿」。

鴫原先生の「後谿」に、セイリンの1番を6㎜刺鍼し、すぐに抜鍼しました。

鴫原先生に首を動かして貰うと、痛みが引いて、横を向けるようになっていました。その瞬間、鴫原先生と加藤先生の目に、確かな手応えを感じたような光が宿っていたのを、私は見逃しませんでした。

この手応えを得られた背景には、いくつかのポイントがありました。

ひとつは、痛みのある場所とは別の部位に鍼をし、そこから明らかな効果が現れたことです。

研究とは、未知の現象に挑み、それを説き明かしてく営みです。優れた研究者であればあるほど、常識では説明のつかない出来事にこそ興味をかき立てられ、そこに情熱を注ぐのです。

二つ目は、わずか一本の鍼で効果が得られたこと。

鍼の本数が増えると、考慮すべき要素も増え、研究としての再現性や評価が難しくなります。最小限の刺激で効果が現れることは、科学的な検証において非常に有利です。

三つ目は、短時間で明確な変化が現れたこと。

問診や施術に時間がかかりすぎたり、効果が曖昧だったりすると、客観的な評価が困難になります。即時的かつ明瞭な変化は、研究デザインの明快さに直結します。

このように、狙った効果を、一本の鍼で、短時間に引き出せるというharipo式の特徴が、研究との親和性の高さを示していました。

加藤先生も鴫原先生も、その場で即断され、鍼施術の本格的な研究が始まることになったのです。

想像を超える収穫を得られたことに感謝しながら帰路についた時、大好きだった祖母が亡くなったという知らせが届きました。

今日の幸運は、きっと祖母が運んでくれたものだったんだな、と理解しました。そして、この研究の成功を確信しました。

コメント