北斗病院では、鎌田先生をはじめ、多くの医師の方々から患者さんをご紹介いただきました。

また、加藤先生が熱意をもって、さまざまな診療科の先生方を治療センターに誘ってくださったおかげで、多くの医師にharipo式の鍼施術を実際に体験していただくことができました。その中で、「鍼施術とは何か」「どのような場面で役立つのか」を、ご自身の身体で実感していただくことができました。

最初は半信半疑だった先生方も、実際に効果を感じることで考えが大きく変わり、「よくわからないけど、なんかわかった!」と、『機動戦士ガンダム GQuuuuuuX』のマチュ状態となり、患者さんを紹介してくださるようになったり、鍼施術のファンとなって通院を続けてくださる先生もいらっしゃいました。

特に乳腺外科の川見弘之先生は、毎週のように施術を受けに来てくださり、乳がん手術後の痛みや痺れに対して、私たちの鍼施術に大きな期待を寄せてくださり、多くの患者さんを託していただきました。

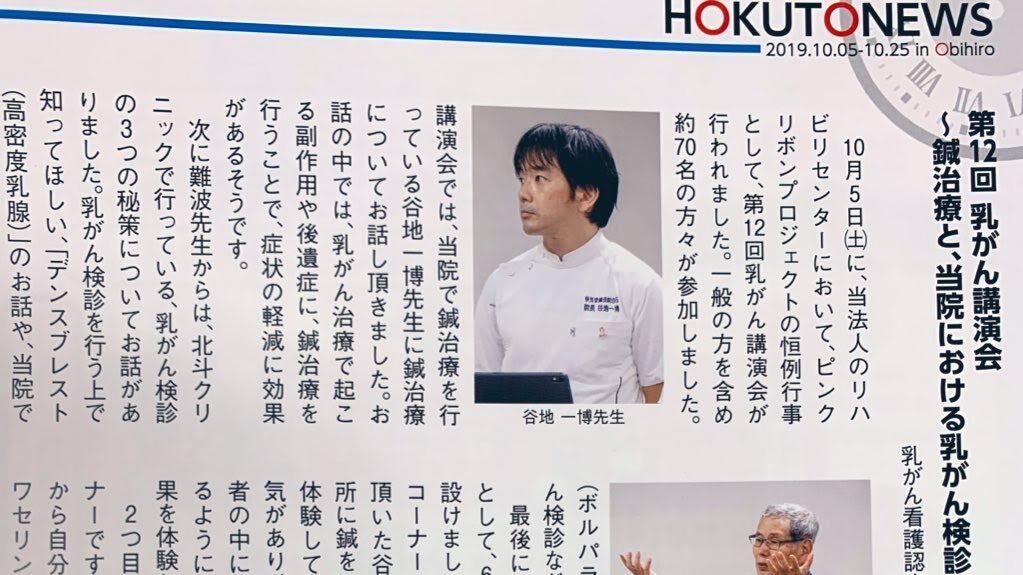

そのご縁から、川見先生が主催する北斗ピンクリボンプロジェクトで、乳がん講演会に登壇する機会もいただき、貴重な経験をさせていただきました。

北斗病院で数多くのかたに施術させていただきました。その中で忘れられないのは、末期がんの患者さん達です。

末期がんに伴う痛みは、時に言葉では表せないほどの苦しみをもたらします。その緩和のために、モルヒネなどの医療用麻薬が使用されます。しかし、薬を用いてもなお痛みが取りきれないケースも少なくありません。

その場合、モルヒネの量を増やして対応することになりますが、過剰に使用すると意識がもうろうとし、会話や意思表示が難しくなってしまうことがあります。

意識が混濁すると、大切な人との時間を過ごしたり、自分らしく生きる意味を感じたりすることが難しくなるため、痛みの緩和と意識の維持のバランスが非常に重要になります。

haripo式の鍼施術は、こうした状況においても力を発揮しました。 仕事に復帰できたり、食べたいものを口にできるようになったり、行きたかった場所に足を運べるようになったり—— あきらめていたことができるようになり、患者さんが本来の自分らしさを取り戻していく姿に、何度も立ち会わせていただきました。 そのたびに、鍼灸師としての使命と喜びを、深く実感しました。

乳がん術後に多くみられる腕の痛みや痺れには、「漏谷」というツボが効果的でした。

また、膵臓がんの患者さんが訴える吐き気や腹部の痛みには、「築賓」が有効でした。

いずれのツボも、教科書に記載されている位置とはわずかに異なりますが、正確に取穴できれば高い再現性が得られます。

こうした精度の高い取穴と、それに基づく確かな効果を、多くの鍼灸師の方々に実践していただきたいと考えています。

そして、こうした臨床で得られた知見を共有し合える場として、haripoを立ち上げたという背景があります。

この頃から、私の取り組みに関心を持ち、帯広の北斗病院での研究に協力してくれる鍼灸師が現れるようになりました。

haripoのメンバーである 亮鍼灸院の永田亮太先生、 ととのえ鍼灸院の山本優太先生、 キュアスポットひなかたの川原朋生先生は、研究初期から継続的に参加してくれています。

それぞれの現場を持ちながらも、時間を調整し、定期的に帯広まで足を運んでいただいたことは、研究の継続と発展において大きな支えとなりました。

せっかく札幌を代表する鍼灸師たちが足を運んでくれているのに、見学だけではもったいないと感じ、研究終了後の患者さんや職員の方々を対象に、施術にも参加してもらうことにしました。

ただ、MEG研究所は設備の都合上、施術スペースとしては手狭だったため、加藤先生のご厚意により、北斗病院内に「鍼治療センター」を開設する運びとなりました。ここで、複数の鍼灸師が実際に施術にあたることができる体制が整いました。

この現場でも、haripo式が非常に役立ちました。 haripo式は、ツボの選定が正確であれば、施術者が誰であっても高い再現性が得られるのが特徴です。

鍼治療センターでは、すべての施術において私が施術方針と取穴部位を確認・監修し、その上で鍼を行うことで、私が行う施術と同等の成果を得ることができました。

さらに、haripo式ではツボの位置や選定理由が明確なため、カルテの共有もスムーズにできました。 その結果、ひとつの症例が複数の鍼灸師の学びとなり、個々の技術向上に直接つながる、共有財産になりました。

ここで得られた知見を広く共有し、鍼施術の可能性をさらに広げていきたいと考え、加藤先生と相談のうえ、このプロジェクトに流派を問わず、できるだけ多くの鍼灸師に来て体験していただくことにしました。

この試みに共感し、全国から多くの鍼灸師の方々が参加してくださいました。

来院された先生方に、haripo式以外の方法で施術を試みていただくこともあり、その中で得られた視点や技術が、結果的にharipo式のさらなる発展に寄与することになりました。

コメント